作用于

輕鋼廠房的荷載應按照《建筑結構荷2001),《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)進行。通常情況下,設計輕鋼廠房時應考慮的荷載類別如下:

1輕鋼廠房恒載

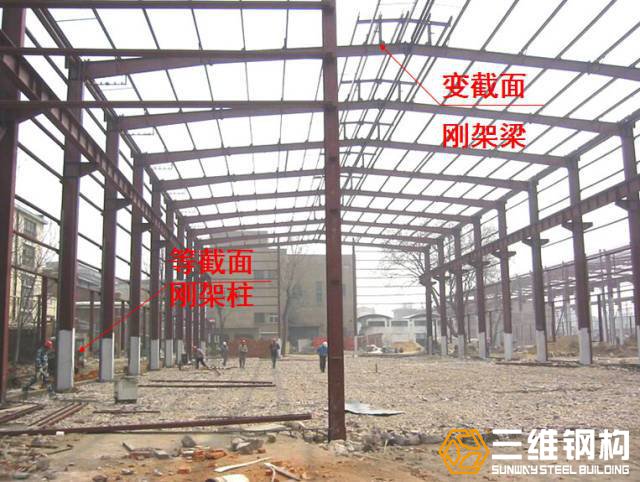

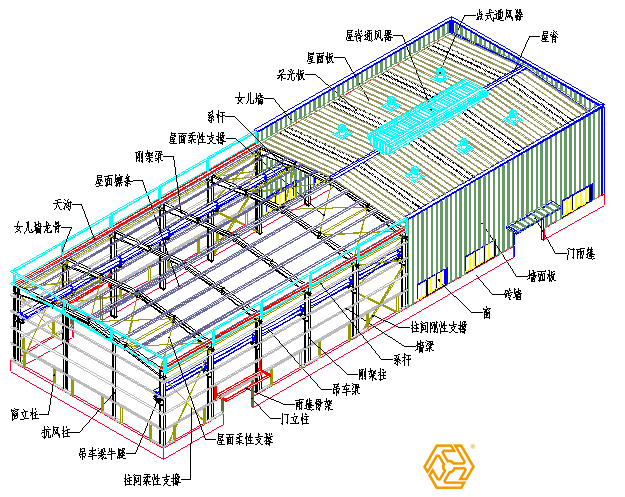

輕鋼廠房恒載包括剛架自重及屋面板,檁條,保溫棉等重量。以下為一些常規的恒載取值:

檁條+屋面板(0.5mm): 0.10 KN/m2

檁條+屋面板(0.5mm)+屋面內襯板(0.5mm) 0.15 KN/m2

檁條+夾芯板: 0.15 KN/m2

具體的恒載計算還需要根據具體情況進行計算,如果屋面懸掛設備較多,用于懸掛設備的聯系梁的重量也不容忽視,都應該計入屋面恒載。

2活載及屋面懸掛荷載

屋面活荷載:當采用壓型鋼板輕型屋面時,屋面豎向活荷載的標準值應取0.5KN/m2 (注:當剛架或檁條僅有一個可變且受荷面積超過60m2時,對鋼框架,活荷載可取0.3KN/m2)。

屋面懸掛荷載是指由噴林,管道,燈具等,屋面懸掛荷載可以被包括在屋面活荷載內。

常用的屋面懸掛荷載值可參考如下:

石膏天花板吊頂 0.15 KN/m2

空調管道 0.05 KN/m2

燈具 0.05 KN/m2

噴淋 0.15 KN/m2

需要指出的是,由于輕鋼結構屋面系統很輕,當采用STS 等設計軟件時(該軟件不允許用戶增加懸掛荷載工況),屋面懸掛核載歸并在活荷載是比較適合的。如將屋面懸掛荷載考慮在恒載內,則恒載+風載組合時設計偏于不安全。

3輕鋼廠房雪荷載

在考慮雪荷載時需要注意:

1.需要按照規范50009-2001,考慮μr—屋面積雪分布系數,基本雪壓乘以積雪系數便是雪荷載標準值;

2.在設計建筑結構及屋面的承重構件時,可按下列規定采用積雪的分布情況:

(1)屋面板和檁條按積雪不均勻分布的最不利情況采用;

(2)屋架和拱殼可分別按積雪全跨均勻分布情況、不均勻分布的情況和半跨的均勻分布的情況采用;

(3)框架和柱可按積雪全跨的均勻分布情況采用。

4輕鋼廠房風荷載

門式剛架的風荷載體型系數,可以按《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)取值,也可按《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS102:2002)。請注意以下事項:

1.基本風壓應按荷載規范附錄D.4 中附表D.4 給出的50 年一遇的風壓采用,但不得小于0.3kN/m2。

2.并非所有門式剛架的體型系數都可以按CECS,門規僅適用于:屋面坡度α≤10,屋面平均高度≤18m,房屋高寬比≤1,且檐口高度≤房屋最小水平尺寸;

3.當柱腳鉸接且剛架的l/h小于2.3和柱腳剛接且l/h小于3.0, 采用GB50009規定的風荷載體型系數進行剛架設計偏于安全,而在其他各種情況用GB50009取值,將會導致設計不安全;

4.任何情況下,橫向剛架兩側墻面體型系數的代數和不宜小于1.2。

5輕鋼廠房吊車荷載

1.橋(梁)式吊車或懸掛吊車的豎向荷載應按吊車的不利位置取值;

2.對手動吊車及電動葫蘆可不考慮水平荷載。

六、 輕鋼廠房地震荷載

當抗震設防烈度較高并且房屋跨度很大、高度很高,或寬度方向有很多搖擺柱時,可按《建筑抗震設計規范》進行水平地震作用效應下剛架地震左右組合下的驗算。計算時,阻尼比可取為0.05。

一、 承載力驗算的荷載組合

(一)由可變荷載效應控制基本組合:

1.2 x 永久荷載 + 1.4 x 最大可變荷載

1.2 x 永久荷載 + 0.7 x 1.4 x 可變荷載

1.0 x 永久荷載 + 1.4 x 最大風吸力

(二)由永久荷載效應控制的基本組合:

1.35 x 永久荷載 + 1.4 x 可變荷載 x 相應的組合系數

(三)地震作用組合:

1.2 (或1.0) x (重力荷載代表值效應)+ 1.3 x 水平地震作用標準值效應 計算時不考慮風荷載作用,重力荷載代表值應按照《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)第5.1.3條計算。

二、 輕鋼廠房荷載組合的注意事項

1.屋面活荷載不與雪荷載同時組合;

2.地震作用不與風荷載同時考慮;

3.由于風荷載效應與永久荷載效應二者符號相反,當恒載與風載進行組合時,恒載的組合系數應取為1.0,并且恒載不應取得過大,不應將屋面懸掛荷載等考慮在恒載中。

三、

鋼結構廠房常用的荷載組合方式

為了使內力組合更為合理,筆者將懸掛荷載作為單獨工況列出。以下為常用的荷載組合(無吊車的情況),用于承載力驗算,可供讀者參考。

1. 1.2(恒載 + 懸掛荷載)+ 1.4屋面活載+1.4樓面活載

2. 1.2(恒載 + 懸掛荷載)+ 1.4屋面雪載+1.4樓面活載

3. 1.0恒載 + 1.4左風載

4. 1.0恒載 + 1.4右風載

5. 1.2(恒載 + 懸掛荷載+ 0.5樓面荷載 + 0.5屋面雪載) + 1.3左地震

6. 1.2(恒載 + 懸掛荷載+ 0.5樓面荷載 + 0.5屋面雪載) + 1.3右地震

7. 1.0(恒載 + 懸掛荷載+ 0.5樓面荷載 + 0.5屋面雪載) + 1.3左地震

8. 1.0(恒載 + 懸掛荷載+ 0.5樓面荷載 + 0.5屋面雪載) + 1.3右地震

9. 1.2(恒載 + 懸掛荷載) + 0.9(1.4樓面荷載+ 1.4雪載 + 1.4左風)

10.1.2(恒載 + 懸掛荷載) + 0.9(1.4樓面荷載+ 1.4雪載 + 1.4右風)

11.1.35(恒載+懸掛荷載)+ 1.4x0.7(樓面活載 + 屋面活載)

12.1.35(恒載+懸掛荷載)+ 1.4x0.7(樓面活載 + 屋面雪載)